Dopo quella di Hong Kong, la baia di Napoli è la più trafficata al mondo. Ogni anno circolano al suo interno non meno di sette milioni di persone; almeno quindicimila imbarcazioni nautiche al giorno d’estate tra il golfo partenopeo e quello di Salerno, escludendo, sempre in alta stagione, gli oltre cento approdi giornalieri di aliscafi e traghetti verso Procida, Capri e Ischia. È il mare di Napoli, pieno di persone, pendolari, turisti. Uno specchio d’acqua affollato più di quanto possano immaginare gli stessi abitanti. Nel porto di Napoli, uno dei più antichi d’Italia, nato due secoli prima di Platone e Aristotele, è il passeggero la merce che vale di più.

Ma come ogni città portuale capoluogo, Napoli è uno scalo polifunzionale, movimenta cioè ogni tipo di merce: rinfuse secche (grano), liquide (petrolio), container (oggetti di consumo) e passeggeri (cabotaggio e crociere). Un insieme di merci intorno al quale gravita un indotto locale di non meno di settemila persone tra società armatoriali, di autotrasporto, agenzie marittime e case di spedizione, i cui uffici sono sparpagliati in una “wall street” marittima che da Ponente parte da piazza Municipio, si snoda tra gli affluenti di via Cervantes e termina più diradata, a Levante, al confine con San Giovanni a Teduccio. Un arcipelago in cui le sole agenzie marittime, intermediarie tra armatore e porto, superano il centinaio di sedi. Un microcosmo fatto di “svincoli” (le fatture di sdoganamento) da cui dipende una buona fetta dell’occupazione napoletana. C’è un’intera generazione della Napoli benestante che lavora alla Grimaldi Lines, l’armatore napoletano specializzato nel trasporto di rotabili e passeggeri. La compagnia, giovanissima rispetto alle tradizionali dinastie armatoriali campane – nata però dalla separazione dal nucleo familiare originale –, è per la generazione dei tardi anni Settanta di Chiaia e Posillipo quello che è stata la Fiat per gli operai di Torino. A via Marchese Campodisola, il “palazzo Grimaldi” occupa circa mezzo migliaio di persone, quasi tutti napoletani. E nelle sedi estere di Spagna, Finlandia e Grecia i vertici sono quasi tutti occupati da napoletani.

Seppur ricco di ogni tipo di prodotto, questo è il regno dei passeggeri, la merce che più si è trasformata negli ultimi decenni e che oggi è l’economia di scala delle crociere moderne. Il waterfront di Napoli è cambiato parecchio negli ultimi quindici anni. Tutti i giorni, a piazza Municipio, a pochi passi da Palazzo San Giacomo, stazionano almeno tre grandi navi da crociera, di cui almeno una ha a bordo un paesino di non meno di seimila persone, alte diversi piani oltre la stazione marittima che le accoglie.

Mentre il generico trasporto di passeggeri è un’attività prettamente umana, cioè generata dal bisogno di spostarsi – a Napoli sono gli insegnanti che vanno a lavorare nelle scuole di Ischia, Capri e Procida, per esempio –, le crociere invece sono un’industria commerciale nata poco tempo fa, sul finire degli anni Novanta, quando lo sviluppo dell’ingegneria nautica ha permesso di costruire navi sempre più grandi con costi sempre più bassi, mettendo nelle mani degli armatori un’economia di scala impensabile fino ad allora, permettendo di aprire alla classe media il costoso viaggio in yacht, trasformandolo in una più economica e popolare vacanza su nave. Per gli armatori è stato il passaggio epocale da un esclusivo business di lusso a una più profittevole economia del consumo. Nasce un’industria aggressiva, una vacanza kitsch che inizia e finisce sulla nave, toccando fino a cinque capitali in una settimana, con a stento un terzo delle persone a bordo che sbarca per visitarle. Oggi in Europa è un mercato saturo. Ha riempito qualunque porto, raggiunto i 40 miliardi di euro di fatturato, i 340 mila posti di lavoro e conta 65 compagnie in attività, con una flotta di circa 200 navi in giro tra le coste mediterranee, atlantiche e del mare del nord. A Napoli le crociere sono arrivate verso la fine degli anni Novanta, quando gli agenti marittimi partenopei intuirono la trasformazione del turismo crocieristico da business di lusso a mercato popolare. E oggi il porto è attivo ad alti livelli in questo mercato: è il terzo porto del paese per traffico, con oltre un milione di passeggeri in transito, dopo la regina Civitavecchia (porto della capitale) e Venezia.

Il contesto internazionale

La ragione per cui la baia di Napoli è così affollata risulta adesso più chiara. Non è tanto il numero di navi a essere alto – porti merceologici come Rotterdam hanno centinaia di navi in più al giorno – quanto quello delle persone a bordo. Tra nautica, crociera, traghetti, aliscafi e pescatori il golfo di Napoli è affollatissimo. Qual è però l’industria del porto? Cosa produce il porto per la città? Napoli è una città portuale o una città con un porto? Per capirlo bisogna analizzare brevemente la portualità internazionale, le politiche di trasporto marittimo mondiale. Perché le città portuali con uno scalo commerciale importante non sono mai una finestra sulla città, ma al contrario una finestra sul mondo, cioè sulle navi che vi approdano. Da questo punto di vista il mare non bagna Napoli (in quanto città), ma soltanto il porto. Capire, quindi, il traffico marittimo mondiale significa capire qual è il posto del porto di Napoli nel mondo.

È la topografia a decidere il destino di un porto, non gli imprenditori, che vi si devono piuttosto adattare. Napoli, come la maggior parte degli scali italiani, è un porto antico con la città a ridosso e un territorio collinoso. A pochi chilometri, nell’entroterra, ci sono gli Appennini, che tagliano di traverso l’orientamento longitudinale della penisola italiana. È un territorio che non potrà mai avere una logistica integrata, ovvero un sistema dei trasporti basato sui “quattro assi”: nave, aereo, treno e camion a formare un unico organismo. Con la spina dorsale appenninica e le Alpi in testa, tutta l’Italia ha una logistica complicata e poco efficiente. La conseguenza è che, tra i quattro assi, quello preferito è il camion, col risultato che per i grandi esportatori e importatori, per esempio le compagnie marittime e le grosse aziende di distribuzione, l’Italia non è un paese attraente. In Europa quelli che intercettano il grosso del flusso dell’import marittimo mondiale, generato quasi esclusivamente dalla Cina, sono in una condizione topografica opposta all’Italia. Tre paesi in particolare: Olanda, Belgio e Francia settentrionale, che insieme formano il cosiddetto northern range, caratterizzato da estese pianure, a tratti depressive, e neanche l’ombra di una collina. Una condizione ideale per stoccare, movimentare e spostare le merci attraverso tutti e quattro gli assi: l’arrivo in nave, il trasbordo su camion, lo spostamento in treno per le lunghe percorrenze o in aereo per distanze ancora più lunghe.

La mappa del trasporto marittimo in Europa è costituita da un unico flusso che ha origine in Cina, entra nel Mediterraneo per il canale di Suez, attraversa lo Stretto di Gibilterra, il canale della Manica, e infine approda nei tre grandi porti d’Europa: Anversa, Rotterdam e Amburgo. Da lì la merce scende verso sud, fino al Mezzogiorno d’Italia. Una logistica che non sembra avere molto senso. Perché, infatti, le merci esportate dalla Cina circumnavigano l’Europa e ridiscendono via terra per migliaia di chilometri quando erano passate da mare, giorni prima, a pochi chilometri? Perché le navi mercantili che entrano da Suez non fanno una toccata anche, per esempio, a Napoli, prima di risalire? È la domanda cruciale in cui si gioca la struttura logistica della distribuzione delle merci. Ovviamente ci sono navi che dalla Cina approdano in Italia, ma sono una parte poco significativa rispetto al flusso del trasporto mondiale. I porti italiani più industrializzati, quindi, ricalcando l’industrializzazione nazionale, si trovano al nord, più vicini ai floridi mercati settentrionali e con il solo ostacolo delle Alpi a frapporsi.

La diversa distribuzione della ricchezza tra nord e sud Europa si nota anche osservando la circolazione dei container, i box di metallo che dagli anni Cinquanta trasportano tutti gli oggetti di consumo che ci circondano. Amburgo, una città di neanche due milioni di abitanti, ne movimenta dieci milioni l’anno, più o meno la stessa cifra che movimentano annualmente i ventiquattro porti italiani, in cui risiedono non meno di venti milioni di persone.

Otto oggetti su dieci scelti a caso tra quelli che vi circondano in questo momento sono stati trasportati via mare. I porti mostrano come la conformazione topografica dell’ambiente naturale determina la distribuzione della ricchezza. Il northern range ha pochi trafori e tornanti, e tanto spazio dove stoccare la merce in entrata e uscita dai porti, i cui terminal si espandono verso l’interno creando non pochi problemi di convivenza con le zone residenziali. Le coste mediterranee invece sono alte e frastagliate; i porti guardano a mare, sono schiacciati da città che in alcuni casi hanno migliaia di anni di storia e secoli di egemonia, e devono convivere caoticamente con merci e persone. Il nord Europa accoglie tutte le merci destinate al continente in un pugno di porti; per contro l’Italia, molto più di qualunque altro stato europeo, ha un numero di scali molto alto, dovuto agli oltre settemila chilometri di costa presenti nel suo territorio. Ogni considerazione sul futuro di qualunque scalo deve tenere in considerazione il fattore geografico, che può costituire tanto un limite per la produzione di una logistica efficiente, quanto una ricchezza turistica ineguagliabile.

Creare nuovi spazi

Quale posto ha Napoli in questa classica distinzione tra nord e sud del mondo? Qual è lo stato del porto, e quale sarà in futuro? Considerando i fattori geografici, è chiaro che il suo destino non potrà mai essere quello di uno scalo industrializzato, pur essendo il porto che importa ed esporta la maggior parte della ricchezza della Campania.

L’ultimo piano urbanistico del porto di Napoli risale al 1958, quando l’incapsulamento delle merci nei container era appena agli inizi, le crociere non esistevano e si viveva di traffico passeggeri e cantieristica nautica. Il piano regolatore è stato ridisegnato più volte, l’ultima nel 2010, ma è stato rispedito indietro dal Consiglio dei lavori pubblici. Oggi il porto è disordinato e risente della mancanza, ormai da mezzo secolo, di una pianificazione a lungo termine. Per di più l’Italia è uno dei peggiori paesi per “performance doganale”: la burocrazia è elefantiaca. Lo svincolo di una singola merce (arrivo in porto, gestione della documentazione ed eventuale ispezione) richiede fino a diciotto enti di controllo. Un sistema che regge una complessa rete di rendite di posizione. Nel 2012 la Commissione europea ha messo a disposizione 335 milioni di euro da spendere in grossi progetti infrastrutturali per ridisegnare gli spazi e i servizi del porto, ma si sono dispersi tutti (se non qualche gara per rifare asfalto e fogne) nel conflitto tra governo ed enti locali.

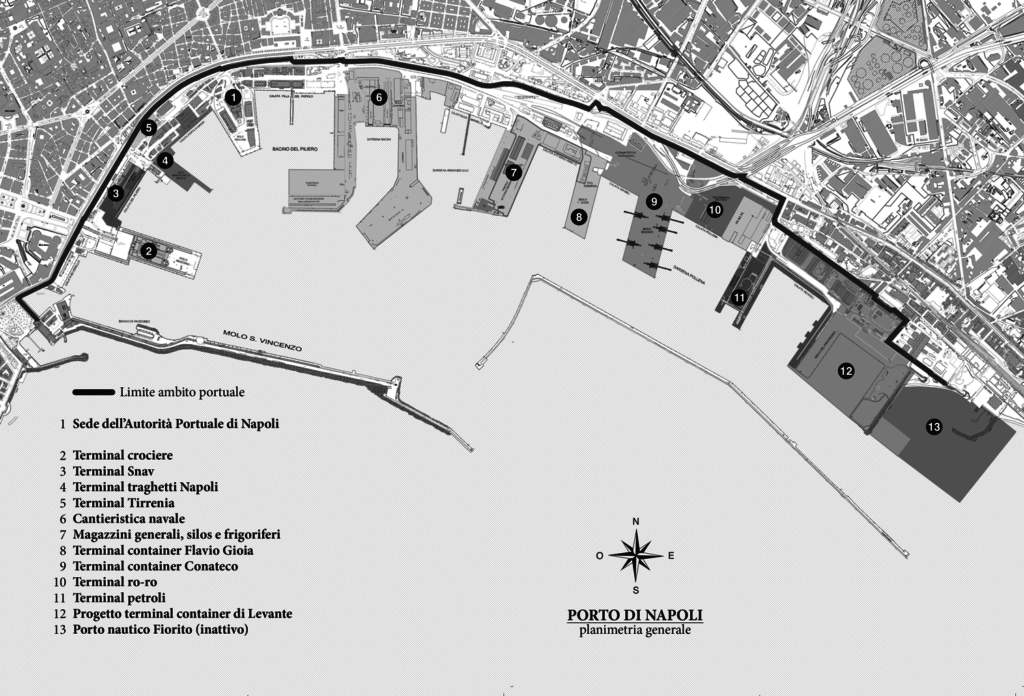

Ogni porto deve fare i conti con gli spazi, prima o poi. E più un porto è antico, quindi più stretto dall’urbanizzazione, più questa esigenza si fa pressante. Da levante a ponente lo scalo di Napoli è suddiviso così: cisterne petrolifere e gassose; terminal container e terminal dei prodotti alla rinfusa; cantieri navali e uffici; palazzo dell’Autorità portuale e delle capitanerie; terminal traghetti e, infine, il terminal crociere a delimitare a occidente i confini del porto. Lo schema del piano regolatore è quindi il seguente: a est le merci, a ovest i passeggeri, in mezzo l’attività operaia dei cantieri navali. Ed è proprio ai due estremi che ci sono le attività più in difficoltà: a est il terminal container è schiacciato sempre più dalla città, non ha spazio, e come se non bastasse deve convivere con il terminal dei prodotti petroliferi, che richiede un’organizzazione degli spazi e parametri di sicurezza differenti; a ovest c’è un’analoga situazione di congestione, con la stazione marittima di Cesare Bazzani che non può accogliere più di due navi da crociera al giorno, a fronte di una domanda tripla.

La soluzione industriale ai problemi di ponente e levante potrebbe consistere nella creazione di nuovi spazi o nella riorganizzazione di quelli esistenti delocalizzando alcune attività. A levante c’è un progetto di cui si parla dalla fine degli anni Ottanta per tombare uno specchio acqueo tra due banchine, che permetterebbe di raddoppiare lo spazio del terminal container e di allontanarsi dalla scomoda convivenza con i prodotti petroliferi, con le tanker (le petroliere) che andrebbero a stoccare olio e gas direttamente da mare via pipeline. Ma questo progetto si scontra puntualmente con l’incapacità di gestirne i finanziamenti. Un ritardo che ha mostrato l’indifferenza della città verso un’opera che creerebbe forse un terminal container troppo grande, più adatto a un mercato internazionale che non a quello locale che serve il porto di Napoli.

A ovest, invece, i passeggeri. Qui c’è da riqualificare il molo San Vincenzo, una struttura molto grande, di circa due chilometri e mezzo, di cui la prima metà è stata realizzata dai Borboni nel 1740, sulla base di una radice per il faro che risale alla fine del XV secolo. Un molo che ha sempre scatenato le fantasie degli urbanisti, talmente esteso da rappresentare non soltanto un punto di approdo ma un vero e proprio lungomare che, a differenza di via Caracciolo, corre in mezzo al golfo di Napoli anziché lungo la costa. Attualmente è un demanio “militarizzato”, suddiviso tra Autorità portuale, Capitaneria di porto e Marina militare.

Sommando gli interventi a est (tombamento e dragaggio dei fondali), quelli a ovest (riqualificazione del molo San Vincenzo) e aggiungendo la ripulitura dei fondali e il restauro di tutti gli oggetti sommersi negli ultimi secoli, si arriva a una spesa paragonabile proprio a quei 335 milioni di euro di finanziamenti europei persi negli ultimi anni.

La paralisi infrastrutturale e governativa è meno disastrosa di quel che sembra. L’Autorità portuale sta vivendo il suo più lungo commissariamento della storia (dal 15 marzo 2013) ma a gennaio 2016 il consiglio dei ministri ha varato un decreto legislativo che accorpa le ventiquattro autorità portuali italiane in quindici “autorità di sistema”. Se il decreto passerà l’esame di commissioni, organi ausiliari, costituzionali e locali, Napoli e Salerno costituiranno un’unica autorità di sistema portuale del Tirreno centrale. In origine queste autorità di sistema sarebbero dovute essere soltanto sei, corrispondenti a macro-regioni logistiche (nord-est, nord-ovest, centro, sud Tirreno, sud Adriatico, isole). Il ministero dei trasporti, dopo un periodo di consultazioni durato circa un anno, ne ha disegnate una dozzina, diventate nel giro di pochi mesi quindici. Una trasformazione così profonda del progetto originario che diversi porti – soprattutto quelli che perderanno l’autonomia – hanno salutato questo avvio di riforma come una mossa da gattopardo. In ogni caso, qualunque sia la governance futura, e a qualunque velocità si muova il resto dell’economia marittima, la città portuale di Napoli può stare tranquilla: finché ci sarà il suo ambiente naturale, quello stesso che costituisce un incubo per il moderno trasporto rapido ed efficiente, la merce più preziosa ci sarà sempre: i passeggeri, in ogni sua forma: nel cabotaggio isolano, nelle crociere kitsch, nel turismo di terra proveniente dal mare. La ricchezza di Napoli non è nel mare, nella quantità di navi e di merci che movimenta, ma nella sua terra, meta di destinazione per milioni di persone ogni anno.

Uno sguardo al futuro

È complicato disegnare il futuro del porto, immaginare come sarà tra vent’anni, perché bisognerebbe capire prima di tutto dove andrà il flusso marittimo delle merci su scala internazionale, di cui a grandi linee abbiamo tracciato lo stato attuale. La cosa certa è che, se a comandare in futuro sarà la logica di mercato attuale, quella di un capitale dagli alti profitti e dai bassi costi – a cui aderiscono anche gli armatori – l’imperativo sarà sempre l’economia di scala: navi sempre più grandi per trasportare sempre più merce. Questo metterebbe in seria difficoltà il porto di Napoli ma anche gli stessi armatori che potrebbero ritrovarsi con costi di trasporto pari allo zero. Si richiederanno spazi di approdo sempre più ampi e fondali sempre più profondi. La grande distribuzione delle merci via mare chiede porti nuovi in un territorio con poca urbanizzazione. Napoli, città portuale antica e affollata, è molto lontana da questi parametri. Se il destino della portualità mondiale è quello che si sta delineando oggi con le economie di scala, la città e il suo porto ne saranno tagliati fuori. Non è una brutta notizia, perché il capoluogo campano ha sempre servito un mercato regionale: di fatto, per la città potrebbe non cambiare nulla.

Un fronte non ancora diventato attuale è quello legato all’inquinamento delle attività portuali. La ragione si evince da quanto scritto finora: Napoli non è un porto industrializzato, per lo meno non come un porto del nord Italia o del nord Europa, per cui la “questione ambientale” è semplicemente precoce da porre, mancando un’organizzazione logistica e infrastrutturale tale da determinare la necessità di ottimizzare i consumi. Un esempio della scarsa consapevolezza su questo tema è il modo in cui i media locali ne hanno parlato finora, soffermandosi sulle emissioni dei fumaioli delle navi in attracco, ignorando gli oltre mille camion che ogni giorno entrano ed escono dai varchi portuali, impattando – sia in termini puramente emissivi che in rapporto alle economie di scala – in misura decisamente maggiore di qualunque petroliera, nave da crociera o traghetto. Perché il porto di Napoli non si è mai dotato di collegamenti ferroviari che portino la merce in un retro-porto fuori dal centro urbano dove i camion possano recuperarla con minori difficoltà? La questione ambientale diventa quindi, di nuovo, questione infrastrutturale.

Quel che è certo è che qualsiasi trasformazione futura del porto dovrà passare per un nuovo piano regolatore. Il cambiamento richiederà una potatura delle rendite di posizione nella pubblica amministrazione portuale, profondamente ancorata agli interessi degli imprenditori storici della città. Un legame che se ha permesso in passato di sviluppare le attività del porto in modo frenetico, come nel caso delle crociere, oggi rappresenta un’oligarchia paralizzante in un contesto di crisi economica strutturale che per il trasporto marittimo è crisi della domanda ed eccesso di offerta, con tante navi che girano mezze vuote e vendono a prezzi sempre più cari gli spot dove alloggiare container o petrolio. Riformulare gli equilibri di potere significa però riformare la portualità nazionale, essendo le autorità portuali enti statali; senza tacere che le amministrazioni locali lavorano in modo eccessivamente conflittuale, rendendo impossibile una pianificazione a lungo termine. Purtroppo, finora, ogni opera pubblica portuale ha dato a ciascuna istituzione solo l’opportunità di fare una propaganda in stile pro loco, come se un porto industrializzato fosse un fiume, una montagna, un pezzo di natura autosufficiente senza infrastrutture, che non ha bisogno di manutenzione e programmazione. Finché la politica degli investimenti portuali verrà impostata in questo modo ogni progetto di ampio respiro, come quello europeo da centinaia di milioni, sarà destinato a naufragare.

Merci a levante, passeggeri a ponente, in mezzo l’attività operaia dei cantieri. Il futuro del porto di Napoli è la riorganizzazione dei suoi attuali spazi, perché altri non ne ha. Il futuro si giocherà sulla capacità di assumere un principio di realtà: un porto passeggeri che ha bisogno di ottimizzare i suoi spazi per funzionare come una seconda città, o come un’unica città portuale.