Non passa settimana che in Italia non si discuta di un disastro o, peggio, che non lo si debba affrontare. Il nostro è un paese fragile e tale fragilità, naturale e indotta, è anche “accresciuta da comportamenti umani scorretti” [1]. Geologicamente giovane e antropicamente densa, l’Italia soffre soprattutto dei rischi idrogeologico e sismico, ma non mancano rischi ecologici e sanitari dovuti ad altre cause. Per quanto tutto il paese ne sia coinvolto, in alcune aree la vulnerabilità è più alta, sia perché l’esposizione al rischio è considerevole, sia perché la concentrazione antropica è particolarmente elevata. Uno di questi luoghi è Napoli, dove il discorso assume toni precipui, dal momento che la città e la sua provincia sono direttamente interessate, tra gli altri, dal rischio geologico: sismico (l’eco del terremoto in Irpinia e Basilicata del 1980 è ancora presente) e vulcanico (i vulcani attivi sul territorio sono ben tre: Vesuvio, Campi Flegrei e isola d’Ischia). Napoli, cioè, è una città a “rischio multiplo”, dove fenomeni naturali e attività umane possono generare eventi disastrosi che agiscono sincronicamente all’interno del sistema urbano e che possono avviare anche relazioni interattive tra loro, causando effetti compositi e imprevedibili.

Il rischio a Napoli

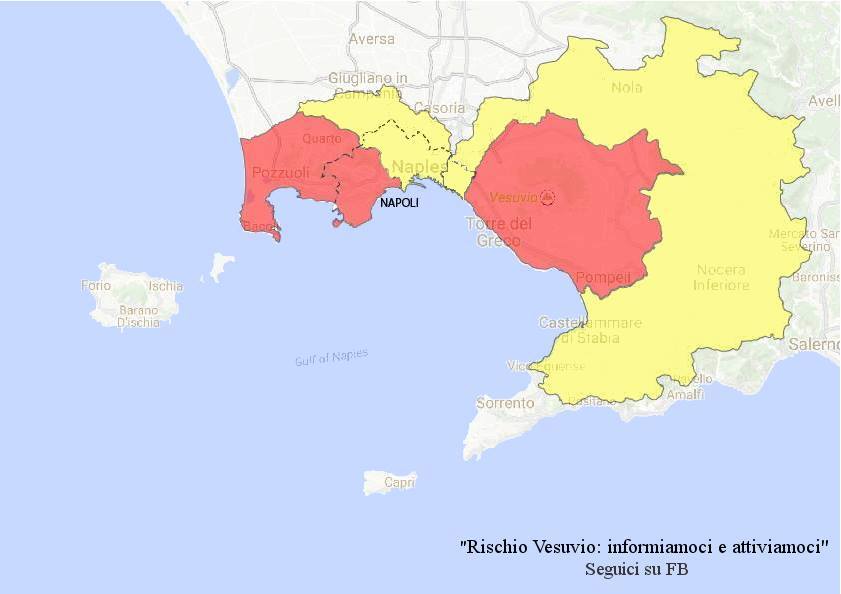

In quanto prodotto storico e sociale, il rischio assume significati diversi a seconda delle epoche e dei luoghi. Napoli esiste da migliaia di anni, dunque la sua esposizione al rischio geologico non è particolarmente mutata nel tempo, eppure oggi la vicinanza al Vesuvio e ai Campi Flegrei, con la crescita spesso disordinata dell’area metropolitana nell’ultimo secolo, non pone solo questioni di sicurezza e prevenzione, ma fornisce spunti di riflessione sul modello urbanistico, economico e democratico seguito nel corso del Novecento [2]. Se si sovrappongono le mappe del rischio dei due vulcani (per il Vesuvio, a est, ridefinita nel 2013; per i Campi Flegrei, a ovest, stabilita nel 2016), il Comune ne risulta interessato in tutta la sua superficie, sia come “zona rossa” (cioè l’area a maggior rischio per gli effetti diretti di un’eventuale eruzione), sia come “zona gialla” (ossia l’area di ricaduta delle ceneri, non meno pericolosa e letale). A questo si aggiunga la complessa orografia della città e la sua articolata composizione urbanistica, nonché la condizione precaria in cui versa buona parte del suo patrimonio edilizio.

Più in particolare, la perimetrazione della “zona rossa vesuviana” riguarda ventiquattro comuni e, per Napoli, la municipalità 6 (Ponticelli, Barra e San Giovanni). L’area della “zona rossa flegrea” coinvolge sette comuni, tra cui, limitandoci a Napoli, le municipalità 9 e 10 (Soccavo e Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta) e alcune porzioni delle municipalità 1, 5 e 8 (San Ferdinando, Posillipo e Chiaia; Arenella e Vomero; Chiaiano). Il resto del territorio comunale di Napoli è, infine, parte della “zona gialla flegrea”.

In Italia la pianificazione dell’emergenza procede su differenti scale territoriali e per diversi gradi di competenza. Per legge, ogni comune deve avere un Piano di Emergenza Comunale (PEC) in base a quelle che sono le sue caratteristiche geomorfologiche, le sue problematiche e fragilità. In qualche specifico territorio, però, insiste anche un Piano di Emergenza Nazionale (PEm), come nelle aree vesuviana e flegrea. Quest’ultimo, redatto da Regione e Dipartimento di Protezione civile, individua delle aree di rischio (zone rossa, gialla e blu, in base all’urgenza e agli effetti di un’eruzione) grazie allo scenario eruttivo ritenuto più probabile dagli scienziati, ovvero dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, specie quelli dell’Osservatorio Vesuviano. Da ciò deriva un conseguente Piano di Evacuazione (PEv), con il quale Regione e Protezione civile organizzano, per tappe, il trasferimento della popolazione verso le regioni d’Italia gemellate con i comuni della zona rossa.

Nell’eventualità in cui si verifichi un accavallamento dei piani, si segue un principio gerarchico (il PEm è superiore al PEC), ma anche di armonizzazione: se ciascun PEC deve conformarsi alle particolari norme del relativo PEm, questo – a sua volta – deve coordinare i singoli PEC che ricadono entro il suo spazio di competenza, al fine di accordarli tra loro e renderli applicabili nel concreto attraverso il PEv. Per esempio, in caso di allarme flegreo, i residenti di Fuorigrotta (zona rossa) hanno – rispetto agli abitanti di altri quartieri – particolare urgenza di conoscere i primi punti di raccolta: al fine di una efficiente evacuazione, tale informazione “rionale” deve essere indicata nel PEC di Napoli dopo previa concertazione con i PEC dei comuni vicini, attraverso i quali passano le vie di fuga, e sulla base delle indicazioni del PEv (che, per quanto riguarda i Campi Flegrei, al momento non è stato ancora elaborato).

I limiti della risposta istituzionale

La questione della pianificazione dell’emergenza è multiforme e multidimensionale, per cui una descrizione lineare risulta particolarmente complessa. Qui ci siamo limitati a presentare il suo grado primario, senza entrare nella logica stessa che conduce a questo tipo di pianificazione o nelle scelte precipue dei Campi Flegrei e del Vesuvio. A questo livello generale, tuttavia, è già possibile fare alcune considerazioni in merito al singolo comune di Napoli, che a fine novembre 2016 ha approvato il suo nuovo PEC e ha aggiornato la sezione del suo website ufficiale dedicata ai rischi.

La prima pagina, intitolata “Rischi del territorio”, fornisce qualche definizione tecnica di cosa sia il rischio, differenziandolo dal pericolo, e cinque brevi presentazioni dei rischi considerati nel PEC: sismico, vulcanico, idrogeologico, industriale e da incendi boschivi. L’approccio è marcatamente tecno-centrico, senza alcun cenno a riflessioni sociali e culturali, ma soprattutto senza nessuna attenzione alla comunicazione: tutto si limita a una visione meramente fisica dei possibili eventi e, cliccando sulle singole tipologie di rischio, a una mentalità pedagogica che, tuttavia, non mostra informazioni concrete sul cosa fare in caso di allarme (autoprotezione e primo soccorso) e, soprattutto, sul dove andare e a chi rivolgersi.

Quale utilità sociale potranno mai avere quei micro-bignami? Quale attrattiva potranno creare dei documenti digitali in cui non c’è alcuna informazione pratica sul da farsi? Quale diffusione avranno? L’impressione è che quella sezione del sito non sia altro che una vetrina e non un’occasione per costruire un sistema di protezione più articolato e lungimirante, partecipato e inclusivo. L’argomento non è inerte, dal momento che quelle pagine web veicolano l’idea che un rischio o un disastro possano essere affrontati con un modello (presuntamente) efficentista e interamente gestito dagli operatori dell’emergenza, dunque senza coinvolgimento – fin da subito – della popolazione. Come le scienze sociali hanno ampiamente mostrato, il rischio non è una mera espressione probabilistica, bensì un prodotto storico e culturalmente gerarchizzato, un’elaborazione collettiva che assume significati diversi a seconda degli ambienti; inoltre, l’entità degli effetti di un disastro non dipende soltanto dalla fisica dell’evento, ma anche dalle risposte sociali messe in atto prima, durante e dopo l’emergenza, le quali, a loro volta, discendono dal contesto culturale del luogo disastrato [3]. È in base a questa consapevolezza che sociologi, antropologi e geografi fanno ripetutamente appello a che il loro contributo entri a far parte della pianificazione dei rischi, così come dell’analisi post-disastro [4].

Le strade da percorrere

Alla luce di questa situazione, i limiti di una comunicazione del rischio come quella vista poc’anzi nel sito internet del comune di Napoli a proposito del suo PEC sono evidenti al primo click. Le riflessioni da compiere su questo strumento amministrativo, tuttavia, non riguardano il semplice livello comunicativo. Come ha più volte osservato l’urbanista Aldo Loris Rossi [5], la provincia di Napoli ha un’estensione grande quanto l’area all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma, con la particolarità che vi sono presenti ben tre vulcani attivi. Si tratta di un caso unico al mondo e, pertanto, richiederebbe risposte coraggiose e inedite, che vadano oltre l’organizzazione della fuga, per quanto importante: c’è da ripensare, cioè, il rapporto città-campagna, l’urbanizzazione (tra legale e illegale), le infrastrutture e la loro manutenzione, nonché la partecipazione, la sussidiarietà e la governance. In breve, a una lettura più attenta, il PEC di Napoli non si pone l’obiettivo della mitigazione dei rischi, che ha delle evidenti implicazioni politiche.

Su Napoli c’è da sfatare un’illusione, ovvero che non sia mai stata colpita da eruzioni. In realtà, strati di lava sono stati riscontrati in più punti del centro cittadino, a dimostrazione che il rapporto tra Napoli e i suoi vulcani ha una storia plurimillenaria. In ogni caso, nel 2015 i Lloyd’s di Londra hanno anche calcolato quanto costerebbe a Napoli un’eruzione vesuviana: 1,08 miliardi di euro, ovvero il 15,48% della ricchezza cittadina [6]. Come è noto, la prevenzione dei rischi avrebbe un impatto economico molto minore e, a nostro avviso, le strategie per perseguirla dovrebbero essere molteplici.

Oltre al livello essenzialmente tecnico dell’evacuazione, in una futura emergenza vulcanica di Napoli – sia sul versante flegreo che su quello vesuviano – si dovrebbero considerare almeno altri tre piani, tutti da costruire ora che – come si dice nell’ambiente del risk management – è “tempo di pace”. Andrebbe intanto fatta una riflessione su quello che Escobar, Sachs e altri hanno definito “post-sviluppo” [7], una sorta di strumento critico di ripensamento e ricollocazione. L’invito, cioè, è a considerare lo sviluppo come un fenomeno storico emerso nel secondo dopoguerra in quanto espressione della modernità e del capitalismo, dunque coi suoi eccessi e azzardi. Ciò significa avviare politiche di mitigazione del rischio, che sono difficili, di lungo periodo e che richiedono enorme coraggio politico in varie sedi istituzionali, ma che rappresenterebbero anche la presa di coscienza che l’esposizione attuale degli abitanti che vivono nelle zone rossa e gialla è stata costruita – si potrebbe dire edificata – nel corso degli ultimi decenni.

In secondo luogo, bisognerebbe cominciare un dialogo – quotidiano e continuo – con la popolazione: oggi ne abbiamo i mezzi, per esempio attraverso il web, ma con un’attenzione maggiore rispetto a quella osservata nel paragrafo precedente. Posto che sia fondato e fattibile, infatti, il piano di evacuazione ha qualche possibilità di successo solo se è conosciuto e condiviso, ossia ri/elaborato insieme a chi ne è direttamente coinvolto, i residenti; altrimenti sarà – come attualmente è – non solo ignorato, ma rifiutato.

Infine, sarebbe opportuno iniziare una governance del territorio che promuova la partecipazione e la sussidiarietà: a Napoli, come intorno al Vesuvio e nei Campi Flegrei, ci sono moltissime persone che hanno voglia di fare e che già ora si prendono cura del territorio. Questo, però, accade al di fuori delle istituzioni, in piccoli gruppi di amici, in associazioni talvolta sconosciute: sono comunità di scopo che rappresentano enormi risorse di cittadinanza attiva, interi pezzi di città che vanno coinvolti e messi in rete. Se non si vuole scivolare nell’illusione di far apparire fattibile un piano di evacuazione che metta in salvo centinaia di migliaia di persone in poche ore, anzi se non ci si vuole prestare a una pericolosa forma di “rassicurazionismo” di massa che allontana la consapevolezza e fa abbassare l’attenzione, è ora di cominciare a considerare “beni comuni” anche talune immaterialità, come, appunto, la sicurezza collettiva.

La questione riguarda ogni livello istituzionale e il ritardo che abbiamo accumulato è da considerarsi una colpa: adeguamento sismico degli edifici e riqualificazione urbana, gestione del territorio partecipata e inclusiva, ma soprattutto ecocompatibile ed equa, sono una visione del futuro, non solo un’esigenza del presente.

Postilla

Napoli, città sorta tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, divenuta nel corso del tempo una metropoli che ha abbracciato e, anzi, inglobato entrambi i vulcani, oggi si trova in una condizione senza precedenti. Parlando continuamente a se stessa (e, osserva Iain Chambers, “offrendoci lo spettacolo di un’analisi senza fine” [8]), Napoli oscilla tra lamentazioni sul passato e fantasie sul futuro, lasciando tuttavia abbandonato il presente. È qui e ora, con gli abitanti odierni e con l’ecosistema attuale, che la città deve assumersi una responsabilità, quella di esistere ancora domani, dimostrando innanzitutto rispetto per se stessa e per l’ambiente di cui è diventata parte.

Sono almeno quattro secoli che il Vesuvio è un simbolo: della città, ma anche delle qualità morali dei suoi abitanti; un emblema dal grande carisma iconografico e dall’alone semantico molto ampio, una “personalità storica”, dice Galasso [9], che è divenuto una specie di “senso comune” che permette di sospendere il dubbio riguardo alle definizioni della realtà e che, dunque, consente di agire come se il mondo fosse assolutamente certo. Il Vesuvio, cioè, è un’immagine potente ed efficace perché reiterata, è conoscibile perché conosciuta [10]. Il vulcano napoletano è uno dei topos più noti al mondo, a lui si deve Pompei, che è tra i siti archeologici più visitati; ciò che è in grado di compiere è termine di paragone per qualsiasi disastro, passato o futuro che sia. Il richiamo mediatico di cui è capace lo rende una “notizia bomba”: gli articoli che ne trattano vengono condivisi, fanno discutere, creano audience. In altre parole, il Vesuvio non è semplicemente un’espressione della natura, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Tutti i principali mass-media contemporanei se ne occupano in maniera ricorrente, ma la questione non riguarda la quantità delle cose dette, bensì la loro qualità, dal momento che è anche oggetto di innumerevoli fake news o, per meglio dire, di informazione superficiale, poco documentata, spesso sensazionalistica, talvolta complottista.

Per le ragioni esposte in questo articolo, dall’inizio del 2015 gli autori hanno aperto la pagina Facebook “Rischio Vesuvio: informiamoci e attiviamoci”, con la quale riportano notizie sul rischio geologico dell’area e alimentano un dialogo continuo e costante con gli utenti. Nell’assenza (social) mediatica delle istituzioni preposte a questo argomento, la pagina rappresenta un canale di comunicazione di cui molti sentono l’esigenza.

Note:

[1] Leone U., “Rischio e vulnerabilità”, in Fragile Italia. L’Italia e le sue Regioni, Treccani, 2015.

[2] Gugg G., “Al di là dello sviluppo, oltre l’emergenza: il caso del rischio Vesuvio”, in Mela A., Mugnano S., Olori D. (a cura di), Territori vulnerabili. Verso una nuova sociologia dei disastri italiana, FrancoAngeli, Milano, 2017.

[3] Gugg G., “Per non essere governati dal rischio: il caso del Vesuvio”, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 2016.

[4] Forino G., “Quando mancano le scienze sociali: quelle narrative distorte dal terremoto in Italia centrale”, in Lavoro Culturale, 2016.

[5] Rossi A. L., Progetto per Napoli metropolitana. Dalla Terra dei Fuochi a Eco-Neapolis, M.E. Architectural Book and Review S.r.l., Roma, 2014.

[6] Lloyd’s, “Naples, Italy”, in Lloyd City Index 2015-2025, 2015.

[7] Tra le letture essenziali sul concetto di “post-sviluppo”, segnaliamo: Escobar A., “El “postdesarrollo” como concepto y práctica social”, in D. Mato (a cura di), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005; Sachs W., The Development Dictionary: a guide to knowledge as power [1992], Zed Books, Londra-New York, 2010.

[8] Chambers I., “Città senza mappe”, in Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca postcoloniale [1994], Meltemi, Roma, 2013.

[9] Galasso G., “Ire funeste e ingannevoli torpori”, in AA.VV., Alla scoperta del Vesuvio, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Electa Napoli, 2006.

[10] Gugg G., “Il branding vesuviano: antropologia di un’estetica pop”, in Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio (Tomo I – B2), Atti del convegno internazionale di CIRICE (Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Immagine della Città in Europa), tenuto a Napoli il 25-27 ottobre 2016, Università di Napoli Federico II, 2016.

Post scriptum:

Sulla convivenza con il Vesuvio e il rischio che rappresenta, Napoli Monitor ha pubblicato il 24 gennaio 2017 un articolo di Maria Pace Ottieri: Brevi viaggi intorno al Vesuvio. Appunti per un reportage